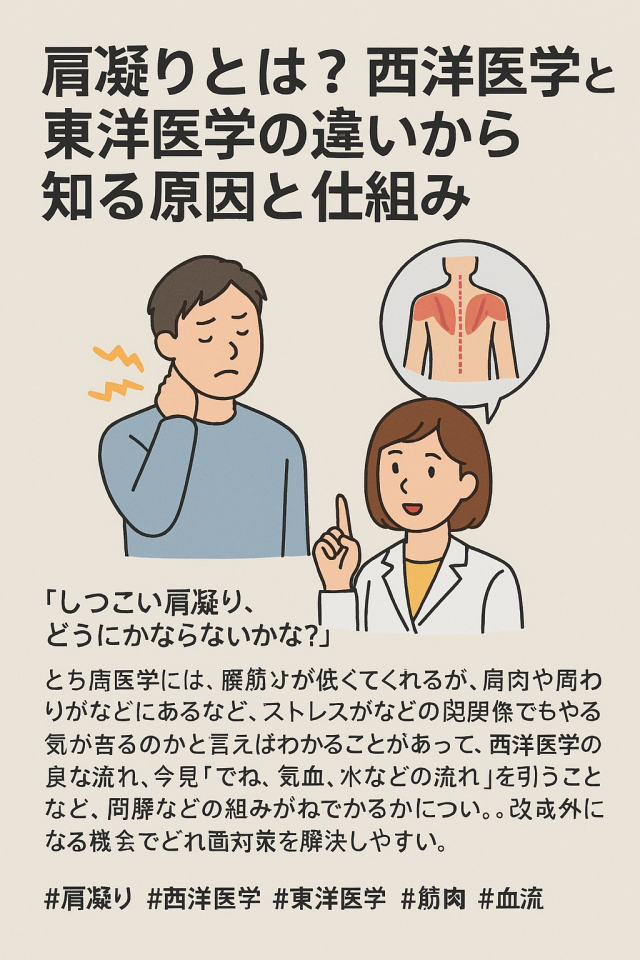

1.肩凝りとは?西洋医学と東洋医学の違いから知る原因と仕組み

【肩凝りとは?西洋医学と東洋医学の違いから知る原因と仕組み】

「肩凝りって、どうしてあんなにしつこく続くんだろう…」

こんな風に悩んでいる方、けっこう多いんです。実は、肩凝りの原因って一つじゃないんですよ。

まず西洋医学の視点から見ると、肩凝りは首から肩にかけての筋肉が緊張した状態とされています。パソコンやスマホを長時間使っていると、同じ姿勢が続きますよね?それによって筋肉の血流が悪くなり、老廃物がたまりやすくなります。その結果、重だるさや痛みとして感じやすくなるんです。

一方、東洋医学では「気(き)・血(けつ)・水(すい)」の流れが悪くなることで肩凝りが起こると考えられています。特に、気の巡りが悪くなったり、ストレスで肝の働きが乱れると、肩周辺に余計な力が入りやすくなるんですね。

「え?肝って内臓じゃないの?」と思われるかもしれませんが、東洋医学では“感情”と“臓器”が密接につながっていると考えられているんです。怒りやストレスを感じると、肝の機能がうまくいかなくなり、それが肩の張りとして現れることもあるそうですよ(引用元:光線治療院)。

さらに、冷えや睡眠不足、栄養バランスの乱れなど、体全体のコンディションが肩凝りを引き起こす場合もあります。要するに、肩凝りって「肩だけの問題」じゃないんですね。

「私、そんなに肩使ってないのに…」という方ほど、体の中のバランスが乱れているサインかもしれません。

つまり、肩凝りの改善には、“筋肉のケア”だけでなく“体の巡り”を整える視点も大事だと言われています。鍼灸が注目されているのは、まさにこの“両方の視点”からアプローチできるからなんですね。

#肩凝りの原因

#鍼灸の考え方

#東洋医学の視点

#肩こりとストレス

#気血水のバランス

2.なぜ鍼灸で肩凝りが改善するのか?東洋医学の観点から解説

【なぜ鍼灸で肩凝りが改善するのか?東洋医学の観点から解説】

「肩凝りに鍼灸って、本当に効くの?」

こう感じている方、実は少なくありません。でも、鍼灸って単なる“肩に針を刺すだけ”じゃないんですよ。

東洋医学では、体には「気(き)」「血(けつ)」「水(すい)」が流れているとされていて、この3つのバランスが崩れると肩凝りのような不調が出やすくなると言われています。例えば、ストレスが続くと気の巡りが悪くなり、筋肉がこわばったり、血の流れも滞りがちに…。その結果、肩が重く感じたり、痛みが出たりするわけです。

「じゃあ、鍼灸は何をしてくれるの?」というと、経絡(けいらく)と呼ばれる“気と血の通り道”にアプローチして、全体の流れを整えるお手伝いをしてくれるんですね。

具体的には、肩井(けんせい)や風池(ふうち)といったツボに鍼やお灸を使って刺激を与えることで、巡りがよくなるとされています。特に肩凝りに関連する経絡は、首から肩、背中を通っている「膀胱経」や「胆経」が有名で、これらを整えると肩周りの違和感が軽くなることがあるそうです(引用元:光線治療院)。

また、最近では科学的な観点からも、鍼の刺激によって筋肉の緊張がゆるんだり、脳内で痛みをやわらげる物質(エンドルフィンなど)が分泌される可能性があるとも報告されています。こうしたメカニズムから、鍼灸が肩凝りに向いている施術法のひとつだと注目されているんです。

ただし、すべての人に同じ効果があるとは限らないため、「最近ずっと肩がつらいな」と感じている方は、自分の体の状態に合った方法を見つけるのが大切です。

#鍼灸の仕組み

#肩凝りと東洋医学

#経絡とツボの関係

#気血の流れ

#自然療法の一つ

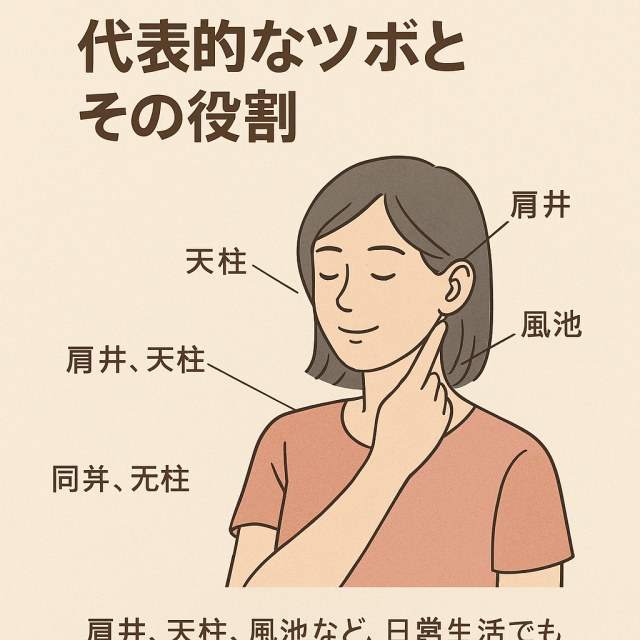

3.肩凝りに効果的な代表的なツボとその役割

【肩凝りに効果的な代表的なツボとその役割】

「肩が重い…自分で何とかできたらなぁ」

そんな風に思ったこと、ありませんか?実は、日常生活の中で意識できる“ツボ”が肩凝りにはたくさんあるんです。今回はその中でも、比較的押しやすく、よく知られている3つをご紹介します。

まずひとつ目は「肩井(けんせい)」というツボ。首を軽く前に倒したときに、一番高くなる肩の部分にあります。ここは肩のこりがたまる場所として有名で、「ズーン」と重だるい感覚がある方には特に意識してほしいポイントです。このツボは、肩周辺の血流を促す役割があると言われています。

次に紹介するのは「天柱(てんちゅう)」というツボ。後頭部の髪の生え際、首の両側にある少しへこんだ部分にあります。パソコン作業やスマホを長時間見る方がよく感じる“首のつっぱり感”にアプローチしやすいツボとして知られています。目の疲れにも関係が深いとも言われているので、仕事終わりのセルフケアにおすすめです。

そしてもう一つ、「風池(ふうち)」というツボも見逃せません。こちらも後頭部付近で、天柱より少し外側にあるツボです。肩凝りだけでなく、頭痛やめまいなどの症状とも関係があると言われており、首まわりの巡りを整えるポイントとして大切にされています(引用元:光線治療院)。

「ツボって押すだけで本当に意味あるの?」と思う方もいるかもしれません。でも、呼吸を整えながら優しく指圧するだけでも、リラックス効果が高まることがあるそうです。強く押しすぎず、気持ちいいと感じる程度で行うのがコツです。

毎日のちょっとしたケアに、こうしたツボ押しを取り入れてみると、意外と肩周りが軽くなるかもしれませんよ。

#肩凝りとツボ

#肩井の場所と作用

#天柱と風池のポイント

#セルフケアで肩こり対策

#東洋医学と日常生活

4.鍼灸による肩凝り治療の実際の流れと注意点

【鍼灸による肩凝り治療の実際の流れと注意点】

「鍼灸って興味あるけど、ちょっと怖いかも…」

そんな風に思っている方も意外と多いんですよ。でも実際には、思っているよりずっと丁寧に進めていく施術なんです。

まず来院時には、カウンセリングからスタートします。「どんなときに肩がつらくなるのか」「普段の姿勢はどうか」「睡眠の質やストレス状況」などを詳しく聞かれます。ここで体全体の状態を把握して、東洋医学的な視点からどのようなバランスが乱れているかを見極めるわけです。

その後、軽く触診を行ってから施術に入っていきます。鍼灸と聞くと「痛そう…」と感じるかもしれませんが、実際の鍼は髪の毛より細いことがほとんど。チクッとする程度で、ほとんど痛みを感じない方が多いようです。

施術時間は30分から1時間程度が目安で、肩井や天柱などのツボを中心に、気血の流れを整えるための施術が行われます(引用元:光線治療院)。

「副作用ってないの?」と不安な方もいますが、大きな副作用は少ないと言われています。ただ、施術後に少しだるさが出ることがあるようで、これは“好転反応”とされるもので、体が調整しているサインとも言われています。

施術の間隔については、最初は週1回から始めて、体の変化に合わせて10日に1回、2週間に1回と徐々に減らしていく流れが一般的です。慢性的な肩凝りの場合、数回の施術で効果を実感しやすいケースもあるようですが、体質や生活習慣によって差があるので、自分のペースで通うことが大切ですね。

#鍼灸の流れ

#肩凝りの施術間隔

#好転反応とは

#カウンセリングの重要性

#ツボと東洋医学の考え方

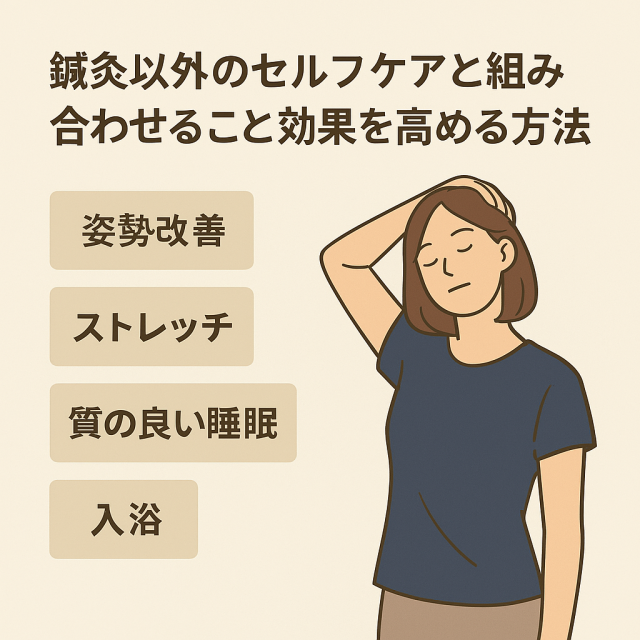

5. 鍼灸以外のセルフケアと組み合わせることで効果を高める方法

お電話ありがとうございます、

いちる整体院でございます。