1.坐骨神経痛とは?原因と症状をわかりやすく解説

【坐骨神経痛とは?原因と症状をわかりやすく解説】

「なんだか片方のお尻から太もも、ふくらはぎのあたりまでズーンと痛む…これってただの疲れ?」

そんなふうに感じたことはありませんか?それ、坐骨神経痛かもしれません。

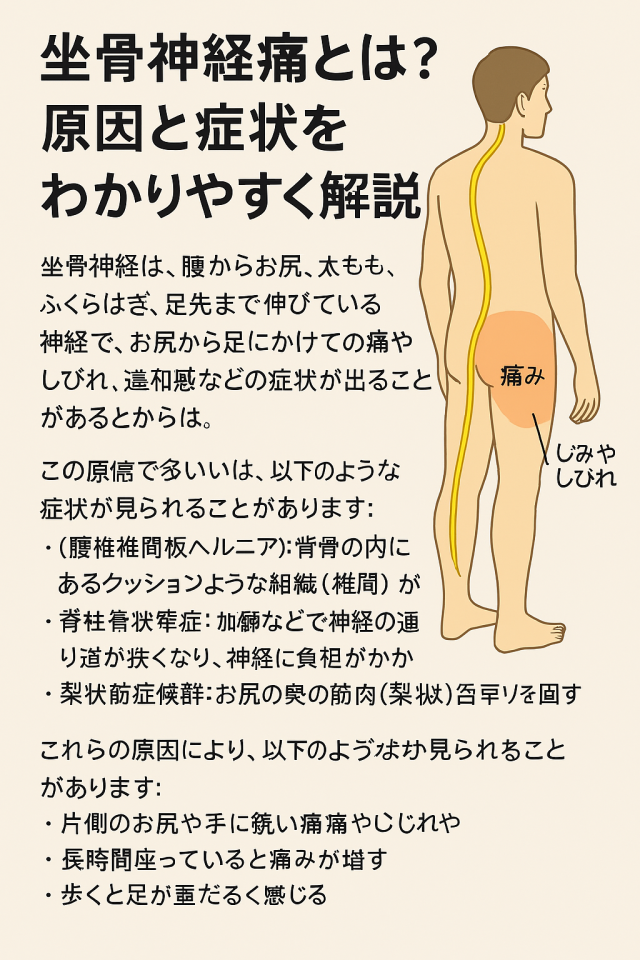

坐骨神経は、腰から足先まで伸びている人の体の中で最も太くて長い神経です。この神経が圧迫されたり刺激を受けたりすると、お尻から足にかけての痛みやしびれ、違和感が現れることがあります。多くの場合、片側だけに症状が出るのも特徴です。

では、どうして坐骨神経がそんなふうに影響を受けるのでしょうか?

原因としてよく知られているのが、「腰椎椎間板ヘルニア」や「脊柱管狭窄症」、そして「梨状筋症候群」などです。

例えば、椎間板ヘルニアでは、背骨の間にあるクッションのような組織が飛び出して神経を圧迫します。脊柱管狭窄症では、加齢により神経の通り道が狭くなってしまうことで神経を刺激してしまうことがあります。また、梨状筋症候群の場合は、お尻の奥にある筋肉が固くなることで神経が圧迫されると言われています(引用元:高橋鍼灸院)。

「年齢とともに出てくるもの?」と聞かれることがありますが、必ずしも高齢者だけがなるものではありません。

デスクワークで座りっぱなしだったり、姿勢が悪かったり、運動不足や筋力の低下が原因で起こることもあるため、20代や30代の方でも悩まされるケースがあるようです。

「歩くと足が重くなる」「座るとお尻が痛い」「寝てもスッキリしない」

そんな不調を感じたら、無理をせず一度専門家に相談してみるのもよいかもしれません。

#坐骨神経痛の症状

#坐骨神経痛の原因

#椎間板ヘルニア

#梨状筋症候群

#脊柱管狭窄症

2.坐骨神経痛に対する一般的な治療法とその課題

3.鍼灸による坐骨神経痛の改善メカニズム

「坐骨神経痛って、鍼灸で楽になるって本当?」

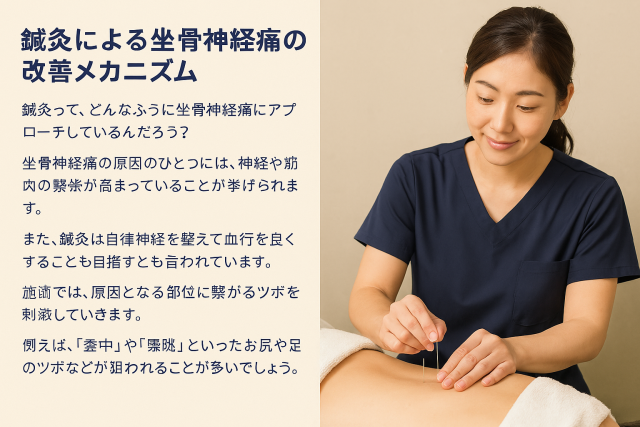

こんなふうに疑問に思ったこと、ありませんか?実際、鍼灸は坐骨神経痛に対して補助的なアプローチの一つとして活用されているとされています(引用元:高橋鍼灸院)。

まず、鍼灸の基本的な考え方として、「体の流れ」を整えることが大切だとされています。坐骨神経痛のような神経痛は、筋肉の緊張や血流の悪化、自律神経のバランスの乱れなどが重なって現れることが多いんですね。

「なんで針を刺すだけで楽になるの?」とよく聞かれますが、鍼によって筋肉が緩むことで、神経の圧迫が軽減される可能性があるんです。たとえば、お尻の奥にある**梨状筋(りじょうきん)**が硬くなって坐骨神経を圧迫している場合、そこに鍼をすることで、筋肉の緊張がゆるみ、神経へのストレスが減ることがあると言われています。

また、鍼灸には血流の促進や自律神経の調整を促す働きがあるとも考えられています。ストレスや疲労で交感神経が優位になっていると、体がこわばりやすくなり、痛みも強く感じやすくなります。鍼灸によって副交感神経が優位になると、リラックス状態がうまれ、痛みの感じ方が変わることもあるようです。

具体的な施術では、「承扶(しょうふ)」「殷門(いんもん)」「環跳(かんちょう)」など、お尻から太ももの裏にかけての経穴(ツボ)を狙っていくことが多いです。また、腰や足のツボをあわせて使うことで、全体的なバランスを整えるのもポイントだと言われています。

「薬だけでは不安」「他の方法も試してみたい」

そんな方にとって、鍼灸は体の内側から自然に整えていくアプローチとして選ばれることが増えているようです。もちろん、すべての人に合うとは限りませんが、「根本から体を見直したい」と思っている方には、一つのヒントになるかもしれません。

#鍼灸の効果

#坐骨神経痛とツボ

#自律神経の整え方

#梨状筋症候群

#血流と痛みの関係

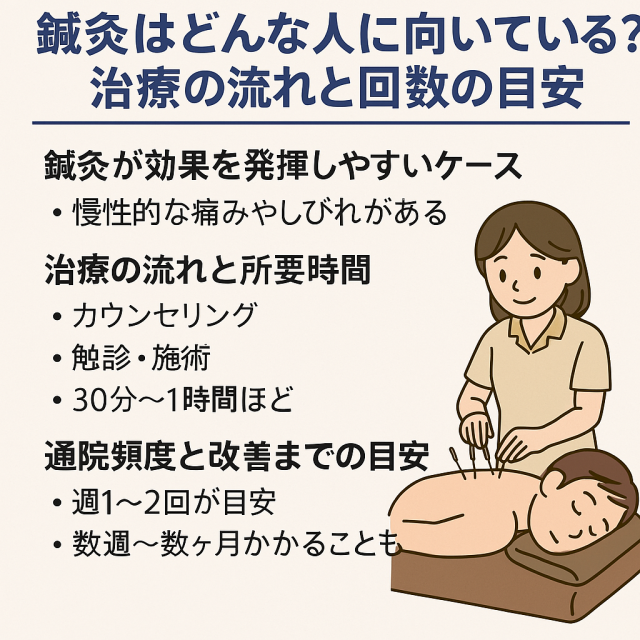

4.鍼灸はどんな人に向いている?治療の流れと回数の目安

5. 坐骨神経痛でお悩みの方へ:鍼灸を試す前に知っておきたいこと

お電話ありがとうございます、

いちる整体院でございます。