1. 鍼灸 保険適用とは?基本的な仕組みと概要

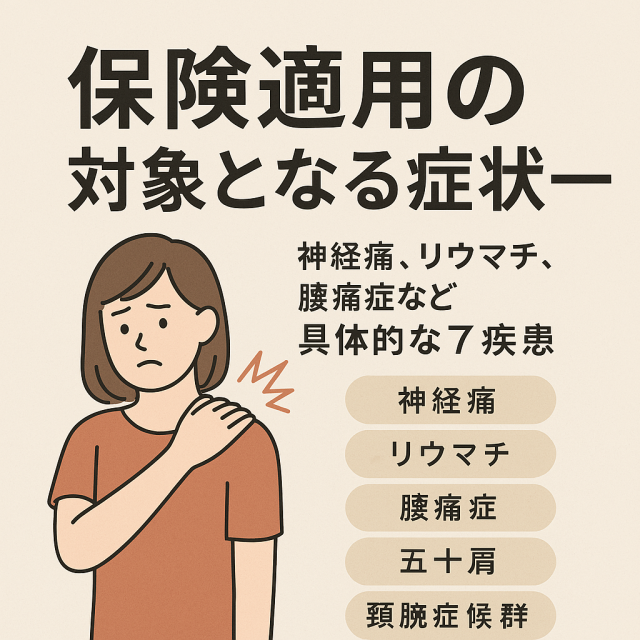

2. 保険適用の対象となる症状一覧

3. 医師の同意書はなぜ必要?取得の流れとポイント

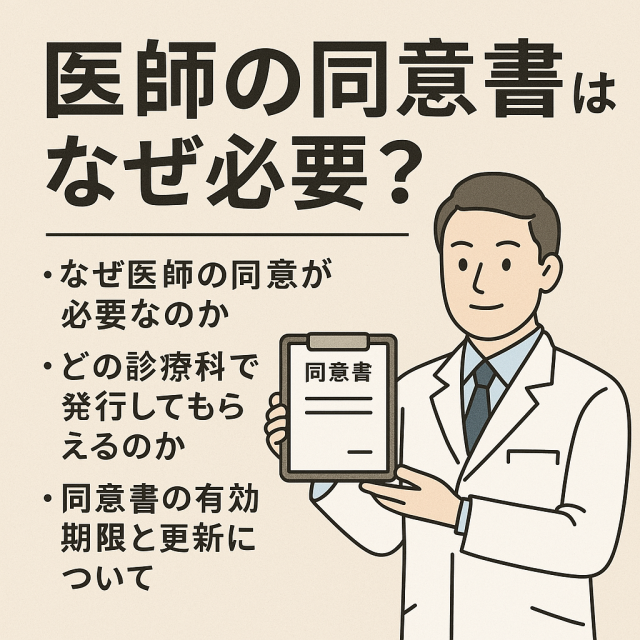

「鍼灸って保険きくんですね。でも、なんで医師の“同意書”が必要なんですか?」

実はこの質問、けっこう多いんです。

鍼灸が保険適用になるには、一定の条件を満たしたうえで、医師の同意書を提出する必要があると定められています(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1707/)。これは、鍼灸施術が医療行為の一部として保険対象となるため、「医学的に必要だと医師が判断したかどうか」が重要な判断材料になるからだと言われています。

たとえば、「肩がずっと痛くて困っているんですが…」という場合でも、医師が『これは鍼灸で対応するのが望ましい』と認めた場合のみ、保険が適用される仕組みなんですね。

では、同意書ってどこでもらえるの?という点ですが、基本的には整形外科や内科、場合によってはかかりつけのクリニックでも対応してもらえることが多いです。ただし、病院によっては対応していなかったり、医師によって考え方が異なることもあるので、事前に確認するのがおすすめです。

そして意外と知られていないのが「同意書の有効期限」。これは原則として3か月間とされており、その後も継続して鍼灸施術を保険で受けるには、再度同意書を更新してもらう必要があるといわれています。面倒に感じるかもしれませんが、逆にいえば、定期的に医師の確認を受けることで、症状がどう変化しているのかをチェックできるというメリットもあるかもしれません。

鍼灸の保険適用を考えている方にとって、この「同意書」というステップは避けて通れないものですが、事前に流れを理解しておけばそこまで難しくありません。もし「どうすればいいかわからない…」という場合は、施術を受けたい鍼灸院に相談してみると、丁寧に教えてくれるはずです。

#鍼灸保険の同意書とは

#医師の判断が必要

#整形外科や内科で取得可

#有効期限は3か月

#更新忘れに注意

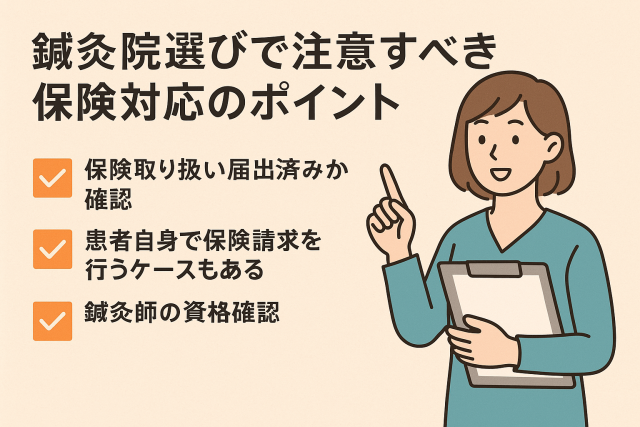

4. 鍼灸院選びで注意すべき保険対応のポイント

「保険がきく鍼灸院に行きたいんだけど、どうやって選べばいいの?」

そんなとき、いくつかのポイントを押さえておくだけで、後悔のない選択につながるかもしれません。

まず最初に確認したいのが、その鍼灸院が「保険取扱いの届け出」を済ませているかどうかです。これは意外と見落とされがちなんですが、保険適用の施術を受けるためには、院側が所定の手続きを済ませている必要があるとされています(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1707/)。もしこの届け出がされていなければ、たとえ症状が対象で同意書があっても、保険の適用はできません。

次に、「保険がきくから」と思って通っても、実際の保険請求は患者さん自身が行うケースもあるということを知っておくと安心です。鍼灸院によっては、保険請求に対応しておらず、必要書類を自分で用意して提出する必要があることもあるんですね。そのあたりも、初回のカウンセリングなどでしっかり確認しておくと、後で困ることが減るかと思います。

もうひとつ大切なのが、**施術を行う人が「国家資格である鍼師・灸師の免許を持っているか」**という点。これは保険対応うんぬん以前の話かもしれませんが、国家資格があるからこそ、医師の同意のもとで保険を使えるという前提があるため、信頼できるポイントのひとつになります。中には整体などと混同されがちな院もあるので、確認して損はありません。

まとめると、保険対応の鍼灸院を選ぶ際は「届け出の有無」「請求方法」「施術者の資格」の3点が特に重要だとされています。わからないことがあれば、気軽に聞ける雰囲気の院かどうかも、選ぶうえでのひとつの目安かもしれません。

#鍼灸院の保険対応チェック

#保険取扱い届け出済みか確認

#自己請求の可能性もある

#国家資格の有無は重要

#信頼できる院を選ぶコツ

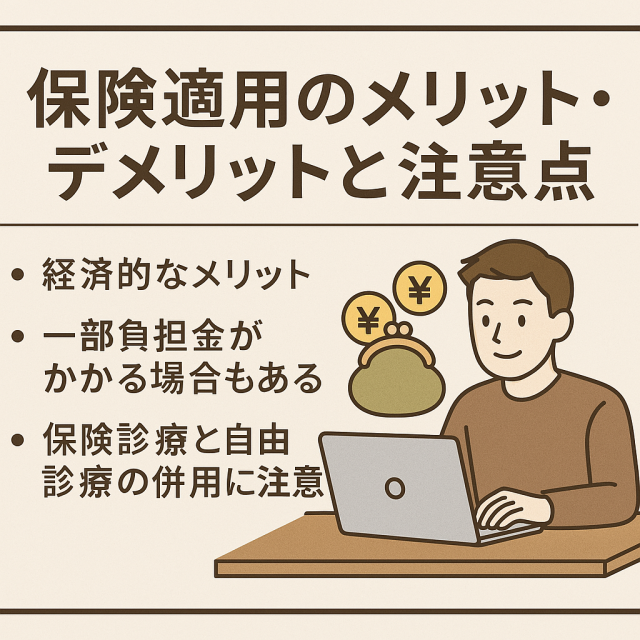

5. 保険適用のメリット・デメリットと注意点

「鍼灸って保険で受けられるなら、自由診療よりお得なんですか?」

よくある質問ですが、実際はメリットもあれば注意点もあるので、バランスよく見ておくと安心です。

まず大きなメリットは、やっぱり経済的な負担が軽くなること。保険が適用されると、施術費の自己負担は原則3割。たとえば1回数千円かかる自由診療と比べると、「続けやすい」という声は多く聞かれます。ただし、これは対象の疾患で医師の同意がある場合に限られるので、誰でもすぐに使えるというわけではない点には注意が必要です(引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1707/)。

一方で、「保険適用って完全無料なの?」と勘違いされる方もいますが、一部負担金は必ず発生します。また、鍼灸院によっては初診料や衛生材料費など、保険対象外の費用が別にかかることもあるため、事前に確認するのが安心です。

そして意外と知られていないのが、保険診療と自由診療の併用には注意が必要だということ。たとえば、「腰の痛みは保険で受けて、ついでに肩もお願い!」といったケース。このような場合、肩の施術は自由診療になる可能性があると言われています。保険では施術部位や症状が限定されるため、追加の施術が必要な場合は別途料金がかかることもあるんです。

つまり、「保険がきくから」とすべてをカバーできると思ってしまうと、後で「思ってたのと違う…」となることも。

そのため、どこまでが保険の対象か、どんな施術が含まれているのかを最初にきちんと説明してくれる鍼灸院を選ぶことが大切かもしれません。

#鍼灸保険の経済的メリット

#一部負担金に注意

#自由診療との併用に注意

#施術範囲は制限あり

#説明が丁寧な院が安心

お電話ありがとうございます、

いちる整体院でございます。