1.自立神経失調症とは?症状と日常でのサイン

自立神経失調症とは?症状と日常でのサイン

「毎日なんとなくだるい」「病院で異常なしって言われたけど…この不調は何?」

そんな経験、ありませんか?それ、自立神経失調症かもしれません。

自立神経とは、呼吸・血流・消化・体温など、意識しなくても体を自動的に調整してくれている神経です。交感神経と副交感神経という2つがシーソーのようにバランスを取りながら働いています。ところが、ストレスや生活リズムの乱れなどが続くと、このバランスが崩れてしまうことがあるんです。

では、どんな症状が出てくるのでしょうか?

「朝起きても体が重い」「頭がズキズキしてやる気が出ない」なんて日もありますよね。実際に多くの方が訴えるのは、頭痛・めまい・耳鳴り・倦怠感・不眠・動悸・胃腸の不調といった、原因が一見バラバラに見える体のサインです。体だけでなく「イライラする」「気分が落ち込みやすい」といったメンタル面にも影響が出ることがあるとされています(引用元:こはるクリニック)。

実はこれらは、「ストレス」だけが原因ではありません。ホルモンバランスの変化、姿勢の崩れ、腸内環境、季節の変わり目など、日常の何気ない習慣や体質も影響すると言われています。

「ちょっとした不調」と見過ごされがちな自立神経の乱れ。でも、その小さなサインをキャッチすることが、体を労わる第一歩になるかもしれません。

「最近、なんか変だな」と感じているなら、自分の生活習慣や心の状態を少し振り返ってみてくださいね。

参照元

画像:生成AI画像

参考記事:こはるクリニック 自立神経失調症のタイプ

ハッシュタグ

#自立神経失調症とは

#なんとなく不調

#頭痛めまい倦怠感

#交感神経と副交感神経

#女性の体と自立神経

2.自立神経失調症の4タイプとそれぞれの特徴

自立神経失調症の4タイプとそれぞれの特徴

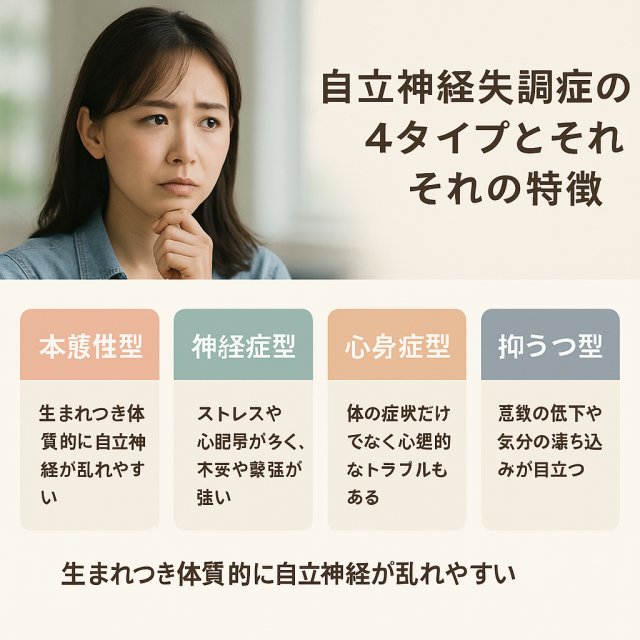

「同じ“自立神経失調症”でも、こんなに違うの?」と思ったことはありませんか?実は、自立神経失調症には4つのタイプがあると言われています(引用元:こはるクリニック)。タイプを知ることで、より自分に合ったケアの方向性が見えてくるかもしれません。

◆ 本態性型(ほんたいせいがた)

まず最初に紹介したいのが「本態性型」。生まれつき体質的に自立神経が乱れやすいタイプで、環境の変化や気候の変動に敏感に反応しがちです。小さいころから体が弱かったり、季節の変わり目に体調を崩しやすい方に多いとされています。

◆ 神経症型(しんけいしょうがた)

次は「神経症型」。こちらは性格的に几帳面だったり、完璧主義な方がなりやすいと言われています。ストレスにさらされる機会が多く、不安や緊張が強く出るのが特徴。ちょっとしたことが気になって眠れない…なんてこと、ありませんか?

◆ 心身症型(しんしんしょうがた)

三つ目は「心身症型」。これは、心のストレスが体に症状としてあらわれやすいタイプです。仕事や人間関係のストレスがきっかけで、頭痛・胃痛・肩こりなどの体の不調につながるケースが多いようです。

◆ 抑うつ型(よくうつがた)

最後は「抑うつ型」。気分の落ち込みや意欲の低下が目立ち、朝起きるのがつらかったり、何をしても楽しく感じない…そんな状態が続きやすいとされています。ストレスが長引くと、心のエネルギーが消耗されやすくなるとも言われています。

このように、一言で「自立神経失調症」と言っても、その背景や現れ方は人によってさまざま。まずは自分のタイプを知ることで、少しでもラクになるヒントが見つかるかもしれません。

参照元

画像:生成AI画像

引用元:こはるクリニック 自立神経失調症のタイプ

ハッシュタグ

#自立神経失調症の種類

#タイプ別の不調

#本態性型神経症型心身症型抑うつ型

#体と心のつながり

#不調の原因を知る

3.原因はストレスだけじゃない?体質・生活習慣・ホルモンバランスの関係

原因はストレスだけじゃない?体質・生活習慣・ホルモンバランスの関係

「自立神経が乱れている原因って、やっぱりストレスなのかな…?」

よくそう聞かれますが、実はストレス以外にも大きな要因があると言われています。

たしかに、仕事や家庭でのプレッシャーが自立神経に影響を与えるケースは多いです。でも、それだけではありません。たとえば、もともとの体質や生活習慣、ホルモンバランスの変動も、自立神経の働きに深く関わっていると言われています(引用元:こはるクリニック)。

まず「体質」ですが、これは生まれつきの要素が関係しています。寒暖差に弱かったり、疲れやすい体質の方は、自立神経のバランスも崩れやすいとされているんです。もちろん、それがすぐ不調に直結するとは限りませんが、ちょっとした刺激に敏感な人ほど影響を受けやすい傾向があるようです。

次に「生活習慣」。睡眠不足や不規則な食事、長時間のスマホ使用など、現代人にありがちなライフスタイルの乱れは、自立神経にとっても大きな負担になります。とくに寝る前にスマホを見続けてしまうのは、交感神経を刺激してしまうので注意が必要だとされています。

さらに見落としがちなのが、「ホルモンバランス」。女性の場合、生理周期や更年期などのタイミングでホルモンが変動し、自立神経にも影響を与えると言われています。最近では腸内環境との関係も注目されていて、腸と脳が密接につながっている「腸脳相関」がカギになるとも考えられているそうです。

このように、自立神経失調症の原因は一つに絞れないのが特徴です。だからこそ、「なんとなく不調」を感じたときは、自分の生活を少し見直してみることも大切かもしれません。

参照元

画像:生成AI画像

引用元:こはるクリニック 自立神経失調症のタイプ

ハッシュタグ

#自立神経と生活習慣

#ストレス以外の原因

#ホルモンバランスの乱れ

#腸内環境と自律神経

#体質と不調の関係

4.自立神経失調症の改善に役立つ具体的な対策

自立神経失調症の改善に役立つ具体的な対策

「なんとなく不調が続く…でもどうすればいいの?」

そんな方にとって、自立神経の乱れに向き合う第一歩は「できることを少しずつ見直す」ことかもしれません。ここでは、生活の中で意識できる具体的な対策を3つご紹介します。

◆ 睡眠の質を高める方法

まず見直したいのが「睡眠」。質の良い眠りは、自立神経を整えるうえで大切な要素だと言われています。

例えば、「寝る1時間前はスマホを見ない」「湯船にゆっくり浸かる」「部屋の明かりを落としてから過ごす」など、できる範囲で習慣を変えるだけでも効果が期待できるそうです。

「布団に入っても頭が冴えて眠れない…」という場合は、深呼吸をゆっくり繰り返すことで、副交感神経が働きやすくなるとも言われています。

◆ 食事・運動・呼吸法などセルフケアのコツ

食事や運動も自立神経と深い関係があります。たとえば、腸内環境を意識したバランスの良い食事を心がけたり、激しい運動よりもウォーキングや軽めのストレッチなどの「続けやすい運動」を取り入れてみるのもおすすめです。

また、呼吸法も取り入れやすいセルフケアのひとつ。ゆっくりとした腹式呼吸は、緊張をゆるめて心が落ち着く感覚につながるとも言われています。

◆ 医療機関と連携したアプローチ

生活の工夫だけでは改善しきれないと感じる場合は、医療機関と連携する方法もあります。

例えば、心療内科や漢方を扱うクリニックなどで、今の体と心の状態を総合的に見てもらうことも一つの手段として考えられています(引用元:こはるクリニック)。

無理をせず、できることから始めてみる。それが自立神経と仲良く付き合っていくための第一歩になるのかもしれません。

参照元

画像:生成AI画像

引用元:こはるクリニック 自立神経失調症のタイプ

ハッシュタグ

#自立神経セルフケア

#睡眠改善のコツ

#呼吸と自律神経

#腸活とホルモンバランス

#心と体を整える方法

5. まとめ:自分のタイプを知って、無理のない改善を

まとめ:自分のタイプを知って、無理のない改善を

「結局、何から始めたらいいんだろう…」

自立神経失調症の情報をたくさん見て、そう感じた方もいらっしゃるかもしれません。ですが、大切なのは自分自身のタイプを見極めることだと言われています(引用元:こはるクリニック)。

本態性型・神経症型・心身症型・抑うつ型など、それぞれのタイプには特徴があり、対策の方向性も少しずつ異なると言われています。たとえば、もともと体質的に自立神経が乱れやすい人と、ストレスから体調を崩しやすい人とでは、同じアプローチが合うとは限りません。

では、どうすれば自分のタイプがわかるのでしょうか?

まずは、これまでの体調の傾向や生活リズムを振り返ってみてください。「昔から疲れやすい」「プレッシャーに弱い」「人間関係でよく体調を崩す」など、小さな気づきがタイプのヒントになることもあります。

そのうえで、自分に合った継続可能なセルフケアを見つけていくことが大切です。完璧を目指す必要はありません。たとえば、深呼吸を1日数回だけ意識することでも、副交感神経が優位になりやすいとされています。

食事・運動・睡眠など、どれも大事ですが「無理せず続けられるかどうか」が何よりポイントです。

一気に全部変えようとせず、「ちょっとずつ整える」感覚で大丈夫です。長い目で見れば、その積み重ねこそが、あなたの体と心をじわじわ支えてくれるはずです。

参照元

画像:生成AI画像

引用元:こはるクリニック 自立神経失調症のタイプ

ハッシュタグ

#自分のタイプを知る

#無理しないセルフケア

#自立神経の整え方

#継続がカギ

#体と心のバランス

お電話ありがとうございます、

いちる整体院でございます。