1.鵞足炎とは?どこが痛む?どんな人に多い?

鵞足炎とは?どこが痛む?どんな人に多い?

「膝の内側がズキズキ痛むんだけど…これって鵞足炎かも?」

そんな不安を感じている方、実はけっこう多いんです。

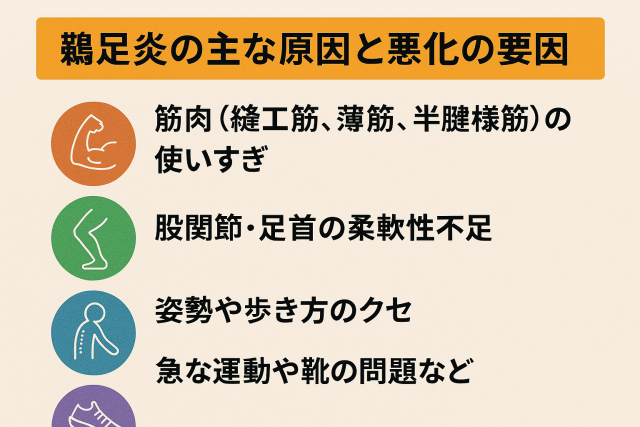

鵞足炎(がそくえん)とは、膝の内側下あたりにある「鵞足(がそく)」という部分に炎症が起きて、痛みが出る状態のことを指します。鵞足は、太ももの内側からつながる縫工筋・薄筋・半腱様筋という3つの筋肉の腱が、膝の内側で集まって付着している場所で、その形がガチョウの足に似ていることからそう呼ばれているんですよ。

「階段を下りる時が特につらい」「しゃがむときにピリッと痛む」「朝の歩き始めがなんとも言えない違和感」――そんな症状が出る場合は、鵞足炎の可能性もあると言われています(※引用元:ライオンハート整骨院公式ブログ)。

では、どんな人に多いのでしょうか?

実はこれ、ランニングやスポーツをしている人だけではないんです。もちろん、マラソンや部活動などで膝を酷使する若い世代にも見られますが、それと同じくらい、中高年の女性や、普段運動不足の方にも多く見られると言われています。特に筋力のアンバランスや、体の使い方にクセがあると、膝への負担が集中してしまうんですね。

「運動してないのになぜ?」と驚かれるかもしれませんが、意外と歩き方や姿勢の影響で膝にストレスがかかっていることもあります。たとえば、O脚気味だったり、股関節が硬かったり、足のアーチが崩れていたりすると、鵞足部分が引っ張られやすくなるようです。

症状の強さや出方は人によって違いますが、「なんか膝の内側がいつもと違うな」と感じたときは、早めにケアを始めることが大切です。無理して使い続けると、炎症が長引いて慢性化するケースもあると言われています。

#鵞足炎の症状

#膝の内側の痛み

#中高年にも多い

#鵞足の位置

#歩き方のクセが原因

2.鵞足炎の主な原因と悪化の要因

3.鵞足炎の治し方|自宅でできるセルフケア

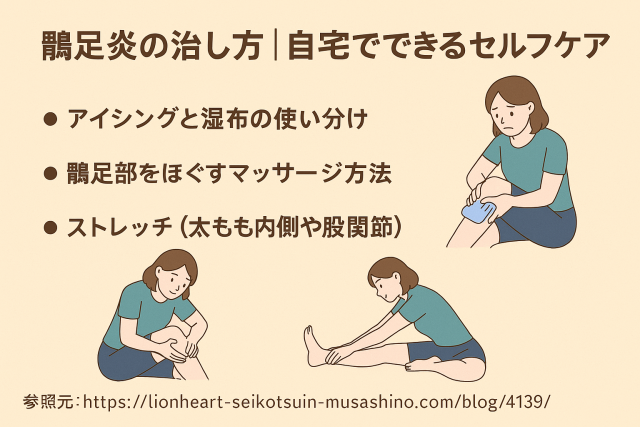

鵞足炎の治し方|自宅でできるセルフケア

「鵞足炎って、病院に行かなくても良くなるの?」

そんなふうに考える方も多いかもしれません。実際、鵞足炎は軽度の段階であれば、自宅でのセルフケアで改善が期待できると言われています(引用元:ライオンハート整骨院公式ブログ)。

まず取り入れたいのがアイシングと湿布の使い分けです。急に膝の内側がズキッと痛み出したときは、冷やすことがポイント。保冷剤や氷水をタオルにくるんで、1回10〜15分ほどを目安にアイシングするとよいとされています。一方、慢性的な痛みや重だるさを感じる場合は、湿布を使って炎症を落ち着かせる方法がすすめられることもあります。

「冷やすべき?温めるべき?」と迷ったときは、痛みの出方やタイミングに注目してみてください。

次に紹介したいのが、鵞足部をほぐすマッサージです。太ももの内側や、膝の内側下あたりをやさしく指で押したり、軽く撫でるようにマッサージしてみましょう。ただし、痛みが強いときは無理をせず、心地よいと感じる範囲で行うことが大切です。

それと並行して取り組みたいのがストレッチです。特に、太ももの内側(内転筋)や股関節まわりの筋肉をゆっくり伸ばすことで、膝への負担が分散しやすくなると言われています。

「あぐらストレッチ」や「開脚ストレッチ」など、シンプルで取り入れやすい動きから始めてみると良いかもしれませんね。

そして意外と大事なのが、安静にする期間と運動再開の目安です。「少し楽になったから」といってすぐに運動を再開してしまうと、症状がぶり返してしまうケースもあるようです。

個人差はありますが、痛みが3日以上続くようなときは無理せず休む。再開する際も、最初は軽めの運動から始めて、体の反応を見ながら調整することが大切だとされています。

無理なく、できることからコツコツと。鵞足炎のセルフケアは、そんな地道な積み重ねがカギになるのかもしれません。

#鵞足炎セルフケア

#アイシングと湿布

#マッサージ方法

#股関節ストレッチ

#安静と運動のバランス

4.テーピングやサポーターは有効?医療機関での治療法

テーピングやサポーターは有効?医療機関での治し方

「膝が痛いけど、テーピングって本当に意味あるのかな?」

そんな疑問を持つ方は少なくないと思います。鵞足炎において、テーピングやサポーターは補助的な役割として用いられることがあり、膝の安定をサポートする目的で使用されると言われています(引用元:ライオンハート整骨院公式ブログ)。

たとえば、鵞足部分にかかる負担を軽減するような巻き方をすることで、筋肉や腱へのストレスが和らぎ、痛みを感じにくくなる可能性があるそうです。巻く方向やテンションは個人差があるため、専門家のアドバイスを受けながら試すのが良いかもしれませんね。

また、サポーターも選択肢のひとつ。膝をぐらつかせず固定することで、動作時の不安を減らすことが期待されています。ただし、ずっとつけっぱなしだと筋力が落ちる可能性もあるため、使うタイミングには注意が必要とも言われています。

では、整骨院や整体院ではどんな対応をしてくれるのでしょうか。一般的には、まず触診や姿勢チェックを行い、筋肉のバランスや膝への負荷を確認します。そのうえで、ストレッチや手技による筋肉の調整を行ったり、再発予防のための姿勢指導などを取り入れている院もあります。なかには、股関節や骨盤の動きに注目して施術を行うケースもあるようです。

一方、整形外科では画像検査(レントゲンやMRI)を通じて、ほかの膝の疾患との区別をつけることもあります。リハビリとしては、理学療法士による運動指導や筋トレが行われる場合もあり、痛みの出にくい体の動かし方を学ぶことが重要視されています。

「どこに行けばいいの?」と迷ったときは、痛みの程度や経過によって選ぶのが良さそうです。まずは日常生活で支障が出ているかどうかを基準に考えてみるのもひとつの方法ですね。

#鵞足炎とテーピング

#サポーターの使い方

#整骨院での対応

#整形外科での検査

#膝の安定サポート

5. 鵞足炎がなかなか治らないときに考えるべきこと

お電話ありがとうございます、

いちる整体院でございます。