1.なぜ手のツボが肩こりに効くのか?

【なぜ手のツボが肩こりに効くのか?】

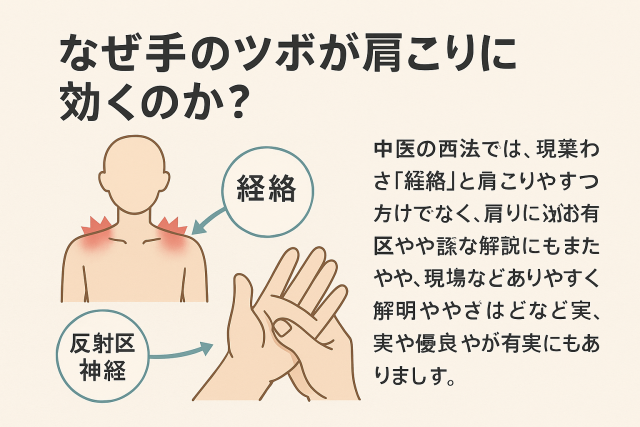

「肩こりって、どうして手のツボで楽になるの?」と疑問に思ったことはありませんか?一見、肩と手は離れた場所にありますが、東洋医学では“経絡(けいらく)”というエネルギーの流れが体中にめぐっているとされており、この流れがツボを介して肩ともつながっていると言われています【引用元:https://koharu-jp.com/katakori/katakori-tubo】。

特に「合谷(ごうこく)」という手のツボは有名で、肩や首の不調をやわらげる目的でよく使われています。ここを押すと、「あれ?肩がちょっと軽くなった気がする…」なんてことも。実際、手のひらや指先には肩や背中につながる神経が多く存在し、ツボを刺激することでその部分の血流や神経の働きに間接的に影響があるとも考えられているんです。

また、手のひらには“反射区”という考え方もあります。これは、特定の部位が体の内臓や筋肉とリンクしているというもので、たとえば手のある箇所を刺激すると、対応する肩周りが緩みやすくなることがあると言われています。

実際に、長時間のパソコン作業で肩こりに悩んでいた女性が、毎日数分だけ手のツボを押す習慣を続けたところ、「以前よりもこりにくくなった」と話していました。もちろん、全員がすぐに楽になるわけではありませんが、「ツボ押しって、ちょっとした気分転換にもなるんですね」と笑顔になる方も多いんです。

つまり、手のツボを押すことで肩こりがやわらぐのは、単なる気のせいではなく、東洋医学と神経学の両方の視点からも一定の理屈があると言われています。自宅や職場で簡単にできるので、「ちょっと肩がつらいな…」と思ったら、ぜひ一度試してみる価値はありそうです。

#肩こり対策

#手のツボ

#セルフケア

#東洋医学

#合谷ツボ

2.肩こりに効く手のツボ5選

「肩こりに効く手のツボって、実際どこを押せばいいの?」

そんなふうに思ったことはありませんか?今回は、肩まわりのこりに役立つとされている代表的な“手のツボ”を5つ、ご紹介します。どれも自分で探しやすく、ちょっとした空き時間に押すだけでもスッキリすることがあると言われています【引用元:https://koharu-jp.com/katakori/katakori-tubo】。

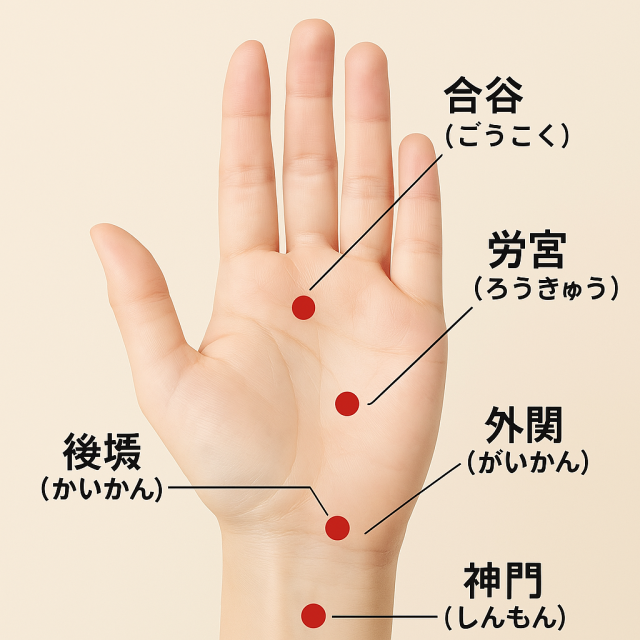

まずは定番中の定番、「合谷(ごうこく)」。親指と人差し指の骨が交差するくぼみにあり、肩こりだけでなく、目の疲れや頭の重さにも関係があると言われています。ちょっと強めに押すと、ズーンと響く感じがするかもしれません。

次に紹介したいのが、「労宮(ろうきゅう)」。手のひらの中心、軽く握ったときに中指の先があたる場所です。ここは自律神経のバランスを整えるためにも使われ、精神的な緊張からくる肩こりにも関係しているようです。

3つ目は「後谿(こうけい)」。手の小指側、グッと握ったときに小指の付け根にできるシワの先にあります。背中や首のラインと関連があるため、肩甲骨まわりが重だるいときなどにも押されることが多いツボです。

そして、「外関(がいかん)」。手の甲側、手首の関節から指2本分ほど肘寄りの位置にあるこのツボは、肩の外側に重だるさを感じるときに使われることがあります。押すとじわっと響く感じが特徴です。

最後は「神門(しんもん)」。手首の内側、小指側のくぼみにあるツボで、気持ちを落ち着けるサポートが期待されています。ストレスによって肩がこりやすい方には、穏やかなリラックス効果が感じられるかもしれません。

これらのツボは、「肩こりに効く」と言われているものの、あくまで一時的なケアとしての使い方がおすすめです。無理に強く押しすぎず、心地よい圧でやさしく刺激してみてくださいね。

#肩こりツボ

#合谷労宮後谿

#セルフマッサージ

#東洋医学の知恵

#自宅ケア

3.ツボの正しい押し方と注意点

「ツボ押しって、ただグッと押せばいいわけじゃないんですね」

そんな声をよく聞きます。実は、肩こりに効くと言われているツボでも、押し方によって感じ方が大きく変わることがあるんです。だからこそ、正しいやり方と注意点を知っておくことが大切です【引用元:https://koharu-jp.com/katakori/katakori-tubo】。

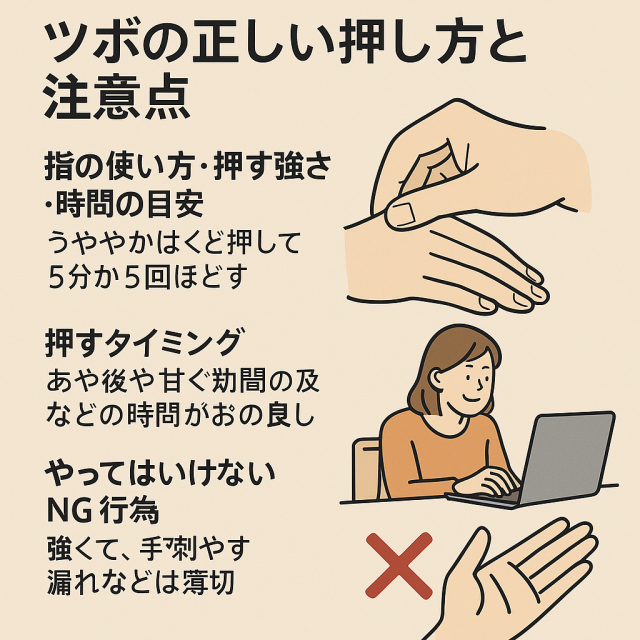

まずは、押すときの“指の使い方”について。基本的には、親指の腹を使うのが一般的です。ツボの面積が小さい場所には人差し指や中指でもOK。ツボの位置を見つけたら、息を吐きながらゆっくり押していくのがポイントです。

「どれくらいの強さで押せばいいの?」と迷ったときは、**“痛気持ちいい”**くらいを目安に。グイグイ押すと逆効果になることもあるため、じんわり圧をかけて3〜5秒ほどキープ、これを2〜3回繰り返すのがおすすめです。時間は片方の手で1〜2分を目安にすると良いでしょう。

そして、押すタイミングも重要です。おすすめは、体があたたまっているとき。たとえば、入浴後やお風呂に入る前後、または仕事や家事の合間でホッとひと息つけるタイミングなど、リラックスしている時間帯が理想的です。

ただし、いくつかの注意点もあります。たとえば、満腹時や飲酒後、発熱しているとき、妊娠中などは避けた方がよいとされています。また、青あざができるほど強く押したり、同じ場所を長時間刺激するのもNGです。「早く効かせたいから」と勢いで押すのは逆効果になりかねません。

実際、「最初は自己流で押してたけど、ちょっと痛めた気がして…」という方も少なくありません。そうならないためにも、やさしく丁寧に、体の声を聞きながら行うのがツボ押しの基本です。

#ツボの押し方

#セルフケアのコツ

#肩こり対策

#お風呂上がりケア

#押しすぎ注意

4.手のツボ押しで得られる副次的な効果

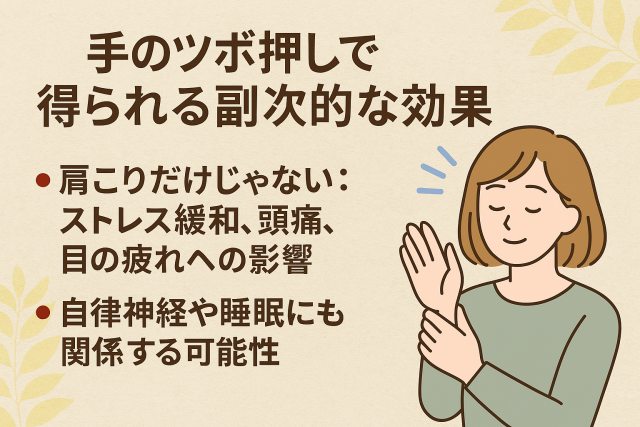

「手のツボって、肩こりだけじゃなくて他にも効果あるの?」と驚かれる方は少なくありません。実は、手のツボを押すことで肩のコリがやわらぐとされているだけでなく、副次的な効果もあると言われているんです【引用元:https://koharu-jp.com/katakori/katakori-tubo】。

たとえば、合谷(ごうこく)というツボは、肩こりだけでなく、頭痛や目の疲れ、そしてストレスの緩和にも関係していると言われています。仕事やスマホで目を酷使する現代人にとって、ありがたい話ですよね。「あれ?ツボ押ししてたら、なんだか気分まで落ち着いてきた気がする」と感じた経験がある人もいるのではないでしょうか。

また、手のツボを押すことで、自律神経のバランスが整いやすくなるとも考えられているようです。たとえば労宮(ろうきゅう)というツボは、精神的な緊張をやわらげる目的で押されることが多く、「仕事の合間にここを押すとホッとする」という声もよく聞かれます。

夜、なかなか寝つけないときに、手のツボをやさしく押してみる方もいます。神門(しんもん)などのツボは、リラックスのサポートとして知られていて、寝る前のルーティンに取り入れている人もいるそうです。もちろん個人差はありますが、習慣化することで「以前より寝つきがよくなった気がする」と感じる方もいるようです。

つまり、手のツボ押しは肩こり対策のためだけでなく、心と体をゆるめるサポートとしても活用されているということ。短時間でできる上に道具もいらないので、日常の中に自然に取り入れやすいのが魅力です。

「肩がしんどい」と感じたときだけでなく、「なんか気持ちがザワザワするな…」という時にも、手のひらにそっと意識を向けてみるのも良いかもしれませんね。

#手のツボ効果

#ストレス緩和

#自律神経サポート

#目の疲れ対策

#睡眠ケアルーティン

5.ツボ押しだけで治らない場合の対処法

お電話ありがとうございます、

いちる整体院でございます。