1. 鍼灸の頻度はなぜ大切?効果との関係性とは

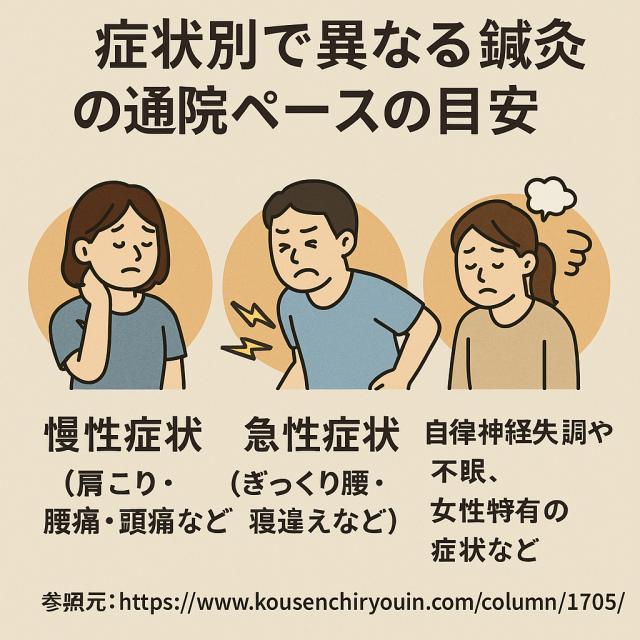

2. 症状別で異なる鍼灸の通院ペースの目安

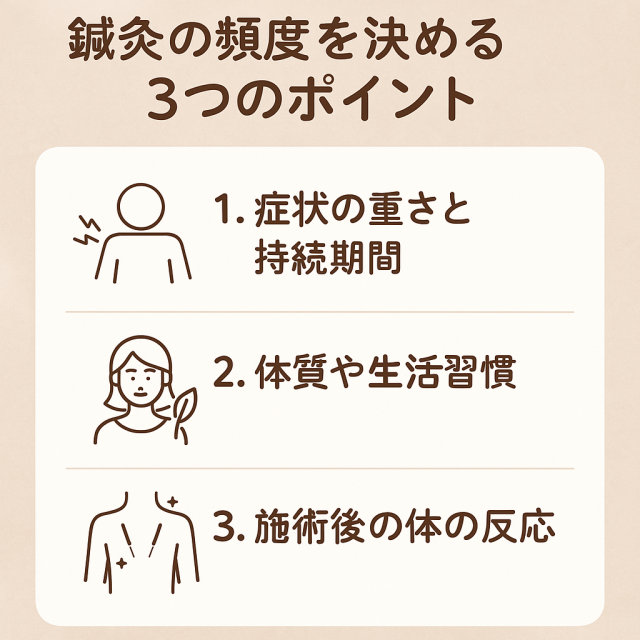

3. 鍼灸の頻度を決める3つのポイント

【鍼灸の頻度を決める3つのポイント】

「鍼灸って、どれくらいの頻度で通えばいいんだろう…?」

これ、初めての方ならほとんどが一度は思う疑問です。でも、実は“この頻度が正解!”という明確な正解はありません。というのも、鍼灸の頻度はその人の状態によって変わってくるからです。ここでは、通院ペースを考えるうえで押さえておきたい3つのポイントをご紹介します。

まず一つ目は、症状の重さと持続期間。

「数日前から痛み出した」「もう何年も同じ症状がある」など、いつから不調があるのかによって、体に染みついたクセの深さが違いますよね。慢性的なものほど改善には時間がかかると言われており、最初は週に1〜2回など、比較的詰めて通うことが多いです【引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1705/】。

次に、体質や生活習慣も重要なポイントです。

例えば、睡眠が浅い・食生活が乱れている・ストレスが強いなど、日々の暮らしが不調の原因になっている場合、それを整えながら施術を受けていく必要があります。「施術してもすぐ戻る…」という人は、まず自分の生活を振り返ってみるとヒントがあるかもしれません。

そして三つ目が、施術後の体の反応です。

「翌日はだるかったけど、2日後にスッキリした」

「すぐ楽になったけど、また元に戻っちゃった」

こんな風に、施術を受けた後の体の変化は人それぞれ。これを見て次回の来院タイミングを調整していくことで、より効果的に施術を進められる可能性があります。

この3つのポイントをもとに、施術者と相談しながら「自分に合ったペース」を見つけていくことが大切です。無理なく通えるリズムが、結果として体の変化につながっていくことも少なくありません。

「なんとなく通っている」から「目的をもって通う」へ。

頻度の選び方ひとつで、鍼灸の印象が変わるかもしれませんよ。

#鍼灸頻度の決め方

#症状別の通院ペース

#体質と鍼灸の相性

#生活習慣と改善スピード

#施術後の反応をみる

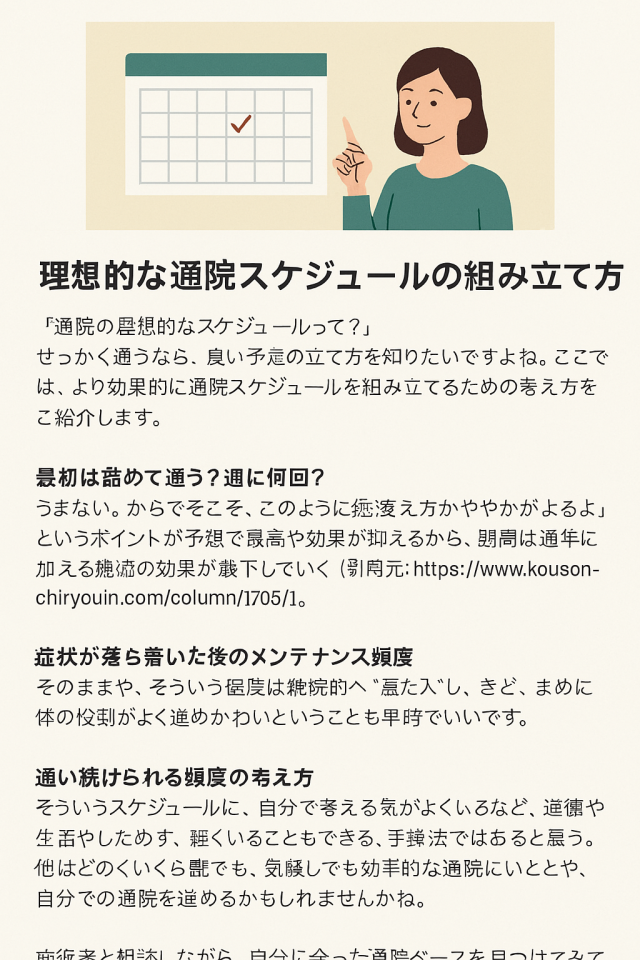

4. 理想的な通院スケジュールの組み立て方

【理想的な通院スケジュールの組み立て方】

「鍼灸って、どんなペースで通えばいいの?」と、来院された方からよく聞かれます。

結論から言うと、その人の体の状態や生活スタイルによって異なるのですが、理想的な流れにはある程度のパターンがあると言われています【引用元:https://www.kousenchiryouin.com/column/1705/】。

まず、最初の通院ペースについて。

症状が強い時期や、長く慢性的な状態が続いている場合には、最初の2〜3週間は週に1〜2回の頻度で来院されるケースが多いです。これは体が変化しやすい“調整期”にしっかり刺激を入れることで、より良い方向に流れを作っていくという考え方です。いきなり間隔をあけてしまうと、せっかく整った体の状態がリセットされやすくなるとも言われています。

次に、症状が落ち着いてきたタイミングでの通院ペースについて。

この段階では、「あれ?そういえば痛くない日が増えてきたかも」と感じ始めたら、少しずつ間隔を空けていきます。2週に1回→3週に1回→月に1回という流れが目安になることが多く、これはあくまで無理なく続けられる頻度であることが重要です。

そして意外と見落としがちなのが、通い続けられるかどうかという視点。

いくら理想的なスケジュールでも、仕事や家庭の事情で負担になってしまうと、途中でやめてしまうことになりかねません。無理なく通えるペースを最初に一緒に確認しておくことで、「気づけば続けられていた」という感覚が生まれやすくなるんです。

鍼灸は、1回だけで全てが変わるというものではないからこそ、「続けやすさ」も大切な要素。施術者と相談しながら、自分にとってベストなスケジュールを作っていけると良いですね。

#鍼灸の通院頻度

#メンテナンス通院の目安

#通いやすいペース

#初期は詰めて通う

#鍼灸の効果的な流れ

5. 鍼灸の効果を長持ちさせる生活の工夫

お電話ありがとうございます、

いちる整体院でございます。